Seitenpfad:

- Presse

- Pressemeldungen 2015

- 17.03.2015 Methanquellen: Oasen in der Tiefsee

17.03.2015 Methanquellen: Oasen in der Tiefsee

Methanquellen: Oasen in der Tiefsee

Erste globale Studie der mikrobiellen Lebensgemeinschaften an Gasquellen der Tiefsee zeigt die Verbreitung und die Vielfalt Methan zehrender Mikroorganismen. Die außergewöhnliche Energiequelle und die vielen endemischen Mikroorganismen machen diese Ökosysteme zu Oasen in der Tiefsee.

An vielen Stellen im Meer tritt Methan aus dem Meeresboden aus. Besondere Mikroorganismen nutzen das potentielle Treibhausgas zur Energiegewinnung und bilden dadurch die Basis für komplexe Ökosysteme. Jetzt hat ein internationales Forscherteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie die mikrobielle Vielfalt von ausgewählten Methanquellen aus allen Ozeanen erfasst und mit den Lebensgemeinschaften von anderen marinen Ökosystemen verglichen. In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) berichten die Forscher, dass wenige Arten von methanotrophen Mikroorganismen weltweit verbreitet sind, diese aber wohl wesentlich den Methanumsatz des Ozeans bestimmen. Die Lebensgemeinschaften der Methanquellen unterscheiden sich dabei stark von denen anderer Lebensräume. Methanquellen enthalten viele endemische Mikroorganismen und sind daher Hotspots der Biodiversität in der Tiefsee.

Tiefseeökosysteme haben einzigartige Bewohner

Jedes Ökosystem in der Tiefsee wird von ganz bestimmten Mikroorganismen bewohnt, die sich den drei Domänen im Stammbaum des Lebens zuordnen lassen: Eukaryoten, Archaeen und Bakterien. Eukaryoten haben einen Zellkern, zu ihnen gehören alle Pflanzen, Pilze, Tiere und auch der Mensch. Archaeen und Bakterien hingegen sind winzige Einzeller ohne Zellkern. Die Forscher untersuchten die Zusammensetzung und relative Häufigkeit der Archaeen und Bakterien an 77 Standorten verschiedener mariner Ökosysteme, darunter Küstensedimente, Tiefseesedimente, schwarze Raucher und Methanquellen. Sie entnahmen das Erbgut dieser Organismen aus den Meeresbodenproben und werteten dieses mit Hilfe moderner DNA-Sequenzierungsgeräten und mathematischen Algorithmen aus.

Emil Ruff, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut, fasst zusammen: „Fast alle Großgruppen der Archaeen und Bakterien waren an allen untersuchten Standorten vorhanden. Mit zunehmender Auflösung allerdings wurden die Unterschiede zwischen den Ökosystemen deutlicher. Auf Ebene der einzelnen Arten, also den kleinsten Zweigen des Stammbaums, fanden wir Lebensgemeinschaften, die für jedes Ökosystem charakteristisch sind und eine ganz bestimmte Aufgabe haben.“ Die Gesamtheit aller Mikroorganismen eines bestimmten Ökosystems sowie deren genetische Vielfalt bezeichnen Wissenschaftler als dessen Mikrobiom. Ein solches Ökosystem kann der menschliche Darm, der Ackerboden oder eben die Methanquelle sein. Die Leiterin der Forschungsgruppe, Prof. Dr. Antje Boetius, ergänzt: Diese Studie ist die erste umfassende Übersicht über Mikroorganismen, die an Methanquellen leben. Erst die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des International Census of Marine Microbes hat dies ermöglicht.“

Erste globale Studie der mikrobiellen Lebensgemeinschaften an Gasquellen der Tiefsee zeigt die Verbreitung und die Vielfalt Methan zehrender Mikroorganismen. Die außergewöhnliche Energiequelle und die vielen endemischen Mikroorganismen machen diese Ökosysteme zu Oasen in der Tiefsee.

An vielen Stellen im Meer tritt Methan aus dem Meeresboden aus. Besondere Mikroorganismen nutzen das potentielle Treibhausgas zur Energiegewinnung und bilden dadurch die Basis für komplexe Ökosysteme. Jetzt hat ein internationales Forscherteam unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie die mikrobielle Vielfalt von ausgewählten Methanquellen aus allen Ozeanen erfasst und mit den Lebensgemeinschaften von anderen marinen Ökosystemen verglichen. In der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (USA) berichten die Forscher, dass wenige Arten von methanotrophen Mikroorganismen weltweit verbreitet sind, diese aber wohl wesentlich den Methanumsatz des Ozeans bestimmen. Die Lebensgemeinschaften der Methanquellen unterscheiden sich dabei stark von denen anderer Lebensräume. Methanquellen enthalten viele endemische Mikroorganismen und sind daher Hotspots der Biodiversität in der Tiefsee.

Tiefseeökosysteme haben einzigartige Bewohner

Jedes Ökosystem in der Tiefsee wird von ganz bestimmten Mikroorganismen bewohnt, die sich den drei Domänen im Stammbaum des Lebens zuordnen lassen: Eukaryoten, Archaeen und Bakterien. Eukaryoten haben einen Zellkern, zu ihnen gehören alle Pflanzen, Pilze, Tiere und auch der Mensch. Archaeen und Bakterien hingegen sind winzige Einzeller ohne Zellkern. Die Forscher untersuchten die Zusammensetzung und relative Häufigkeit der Archaeen und Bakterien an 77 Standorten verschiedener mariner Ökosysteme, darunter Küstensedimente, Tiefseesedimente, schwarze Raucher und Methanquellen. Sie entnahmen das Erbgut dieser Organismen aus den Meeresbodenproben und werteten dieses mit Hilfe moderner DNA-Sequenzierungsgeräten und mathematischen Algorithmen aus.

Emil Ruff, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut, fasst zusammen: „Fast alle Großgruppen der Archaeen und Bakterien waren an allen untersuchten Standorten vorhanden. Mit zunehmender Auflösung allerdings wurden die Unterschiede zwischen den Ökosystemen deutlicher. Auf Ebene der einzelnen Arten, also den kleinsten Zweigen des Stammbaums, fanden wir Lebensgemeinschaften, die für jedes Ökosystem charakteristisch sind und eine ganz bestimmte Aufgabe haben.“ Die Gesamtheit aller Mikroorganismen eines bestimmten Ökosystems sowie deren genetische Vielfalt bezeichnen Wissenschaftler als dessen Mikrobiom. Ein solches Ökosystem kann der menschliche Darm, der Ackerboden oder eben die Methanquelle sein. Die Leiterin der Forschungsgruppe, Prof. Dr. Antje Boetius, ergänzt: Diese Studie ist die erste umfassende Übersicht über Mikroorganismen, die an Methanquellen leben. Erst die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des International Census of Marine Microbes hat dies ermöglicht.“

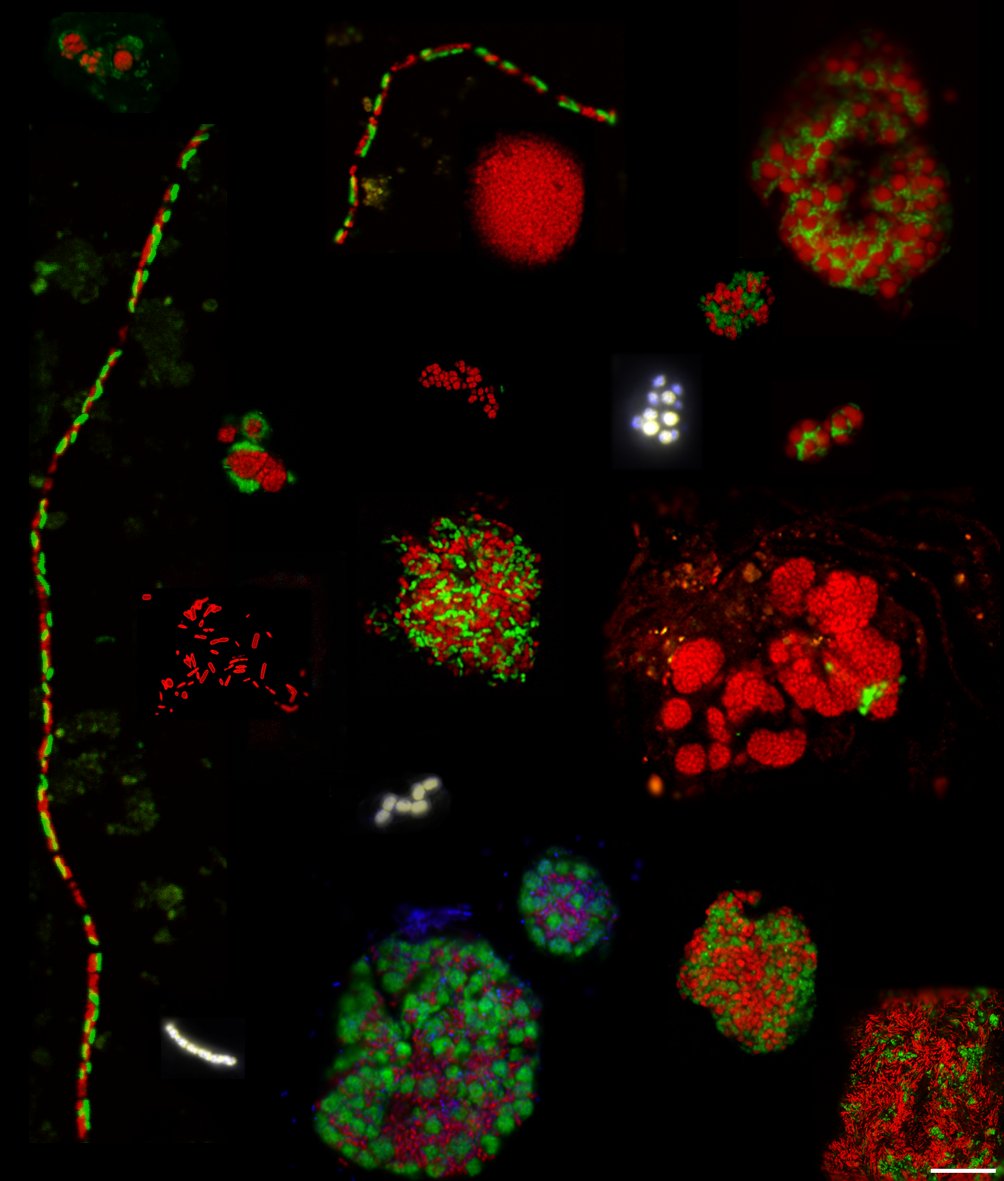

Mikroskop-Aufnahmen methanotropher Mikroorganismen verschiedener Methanquellen. Die aeroben methanotrophen Bakterien sind beige dargestellt, ANME-Organismen sind rot und die sulfatreduzierenden Bakterien (SRB) grün. ANME und SRB leben in Symbiose und oxidieren jährlich etwa 60 Millionen Tonnen Methangas weltweit. Diese Menge entspricht einer zehnfachen Masse der Pyramiden von Gizeh. Quelle: Katrin Knittel/Emil Ruff, MPI Bremen.

Methanquellen beherbergen viele Spezialisten

Natürliche Methanquellen (kalte Quellen, cold seeps) kommen weltweit an den Kontinentalrändern vor. Das Gas wird durch Zersetzungsprozesse in den tiefen sauerstofffreien Schichten des Sediments gebildet, bahnt sich seinen Weg nach oben und tritt dann aus. Die obersten Sedimentschichten beherbergen Methanoxidierer, die etwa drei Viertel des austretenden Methans verbrauchen. Das entspricht 60 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Das aus der Tiefe stammende Methan ist eine Energiequelle, die sich gänzlich von denen des umliegenden Meeresbodens unterscheidet. Deshalb ziehen Methanquellen wie Oasen in der Wüste besondere Organismen an. Dazu gehören Gruppen mit bekannter Funktion, wie die anaeroben methanoxidierenden Archaeen (ANME) und sulfatreduzierende Bakterien (SRB). Die Forscher fanden aber auch mikrobielle Gruppen an den Methanquellen mit bisher unbekannter Funktion.

Emil Ruff, Erstautor der Studie, sagt: „Es war überraschend, dass methanotrophe Mikroorganismen aus Methanquellen, die tausende Kilometer voneinander entfernt in verschiedenen Ozeanen liegen, so eng miteinander verwandt sind. Viele Methanoxidierer und Sulfatreduzierer sind nämlich sauerstoffempfindlich. Daher ist es ein Rätsel, wie sie die großen Entfernungen zwischen den Methanquellen unbeschadet überwinden.“ Die Erkenntnisse der Forscher deuten darauf hin, dass nur wenige weltweit verbreitete Populationen für den Großteil des Methankonsums verantwortlich sind. Die überwiegende Artenvielfalt und auch die Bildung neuer Arten ist jedoch lokal begrenzt und nur an einzelnen Standorten zu finden. Methanquellen tragen also einen wichtigen Teil zur Biodiversität der Tiefsee bei.

Global dispersion and local diversification of the methane seep microbiome. Emil Ruff, Jennifer F. Biddle, Andreas Teske, Katrin Knittel, Antje Boetius, Alban Ramette PNAS 2015.

DOI: 10.1073/pnas.1421865112.

Rückfragen an

Emil Ruff, Max-Plank-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

+49 421 2028 942; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

oder an den Pressesprecher

Manfred Schlösser, Max-Plank-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

+49 421 2028 704 [Bitte aktivieren Sie Javascript]

Natürliche Methanquellen (kalte Quellen, cold seeps) kommen weltweit an den Kontinentalrändern vor. Das Gas wird durch Zersetzungsprozesse in den tiefen sauerstofffreien Schichten des Sediments gebildet, bahnt sich seinen Weg nach oben und tritt dann aus. Die obersten Sedimentschichten beherbergen Methanoxidierer, die etwa drei Viertel des austretenden Methans verbrauchen. Das entspricht 60 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Das aus der Tiefe stammende Methan ist eine Energiequelle, die sich gänzlich von denen des umliegenden Meeresbodens unterscheidet. Deshalb ziehen Methanquellen wie Oasen in der Wüste besondere Organismen an. Dazu gehören Gruppen mit bekannter Funktion, wie die anaeroben methanoxidierenden Archaeen (ANME) und sulfatreduzierende Bakterien (SRB). Die Forscher fanden aber auch mikrobielle Gruppen an den Methanquellen mit bisher unbekannter Funktion.

Emil Ruff, Erstautor der Studie, sagt: „Es war überraschend, dass methanotrophe Mikroorganismen aus Methanquellen, die tausende Kilometer voneinander entfernt in verschiedenen Ozeanen liegen, so eng miteinander verwandt sind. Viele Methanoxidierer und Sulfatreduzierer sind nämlich sauerstoffempfindlich. Daher ist es ein Rätsel, wie sie die großen Entfernungen zwischen den Methanquellen unbeschadet überwinden.“ Die Erkenntnisse der Forscher deuten darauf hin, dass nur wenige weltweit verbreitete Populationen für den Großteil des Methankonsums verantwortlich sind. Die überwiegende Artenvielfalt und auch die Bildung neuer Arten ist jedoch lokal begrenzt und nur an einzelnen Standorten zu finden. Methanquellen tragen also einen wichtigen Teil zur Biodiversität der Tiefsee bei.

Global dispersion and local diversification of the methane seep microbiome. Emil Ruff, Jennifer F. Biddle, Andreas Teske, Katrin Knittel, Antje Boetius, Alban Ramette PNAS 2015.

DOI: 10.1073/pnas.1421865112.

Rückfragen an

Emil Ruff, Max-Plank-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

+49 421 2028 942; [Bitte aktivieren Sie Javascript]

oder an den Pressesprecher

Manfred Schlösser, Max-Plank-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

+49 421 2028 704 [Bitte aktivieren Sie Javascript]

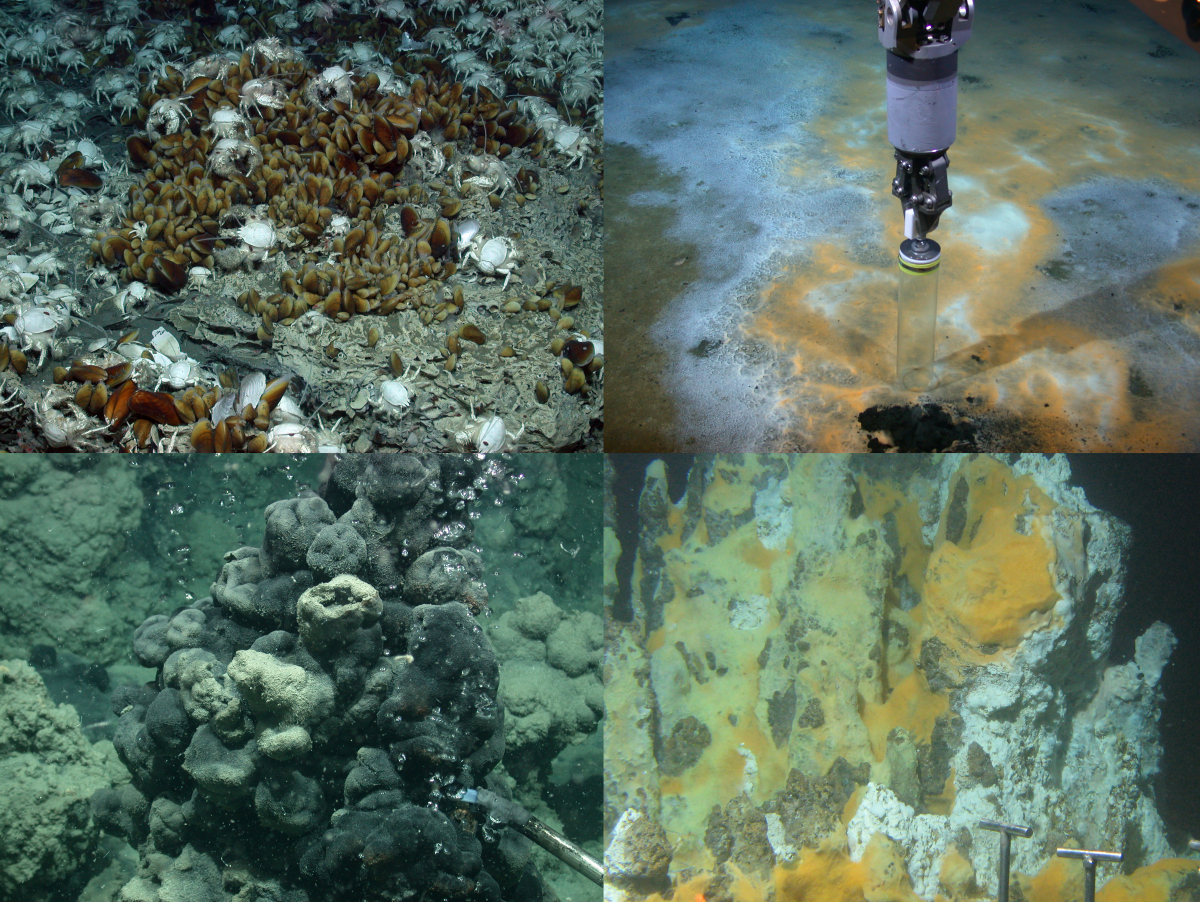

Vier Methanquellen und ihre Bewohner

Oben links: Chemosynthetische Muscheln und Krebse besiedeln die Karbonatausfällungen an den Methanquellen des Westafrikanischen Kontinentalrands. Beide Lebewesen können dank ihrer symbiontischen Bakterien in dieser extremen Umwelt überleben. Die Symbionten wandeln die chemische Energie des Methans in Biomasse um. Diese exotischen Ökosysteme sind ebenso dicht besiedelt wie tropische Regenwälder. Quelle: MARUM, Universität Bremen; ROV QUEST; METEOR Expedition M76/3.

Oben rechts: Diese mikrobielle Matte am Kontinentalhang vor Costa Rica beherbergt Schwefel-Bakterien. Die Bakterien auf dem sulfid-reichen Sediment bilden riesige Filamente, die mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Mit dem ferngesteuerten Arm des Tauchroboters nehmen die Forscher Proben. Quelle: MARUM Universität Bremen; ROV QUEST; METEOR Expedition M66/2

Unten links: Mikrobielle Riffe gibt es im anoxischen Bereich des Schwarzen Meeres. Die Riffe sind bis zu sieben Meter hoch und bestehen aus Karbonatausfällungen, die durch mikrobielle Aktivitäten der anaeroben Methanoxidierer (ANME) entstehen. Die Riffe bilden dort sich am Meeresboden, wo Methan aus tiefer liegenden Reservoirs in Form von Gasblasen austritt.

Quelle: MARUM Universität Bremen; ROV QUEST; METEOR Expedition M72/2

Unten rechts: Das Guaymas Becken im Golf von Kalifornien ist ein einzigartiges hydrothermales Ökosystem. Die in tieferen Schichten gebildeten, heißen Fluide steigen hier durch dichte Sedimentschichten auf. Oben am Meeresboden bilden sie Hügel und Türme, die von orangenen und weißen Schwefelbakterienmatten überzogen sind. Die Geräte im Vordergrund sind zur Entnahme von Proben mit dem Tauchboot ALVIN. Quelle: Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI); Guaymas Basin cruise AT15-56, Andreas Teske.

Oben links: Chemosynthetische Muscheln und Krebse besiedeln die Karbonatausfällungen an den Methanquellen des Westafrikanischen Kontinentalrands. Beide Lebewesen können dank ihrer symbiontischen Bakterien in dieser extremen Umwelt überleben. Die Symbionten wandeln die chemische Energie des Methans in Biomasse um. Diese exotischen Ökosysteme sind ebenso dicht besiedelt wie tropische Regenwälder. Quelle: MARUM, Universität Bremen; ROV QUEST; METEOR Expedition M76/3.

Oben rechts: Diese mikrobielle Matte am Kontinentalhang vor Costa Rica beherbergt Schwefel-Bakterien. Die Bakterien auf dem sulfid-reichen Sediment bilden riesige Filamente, die mit dem bloßen Auge sichtbar sind. Mit dem ferngesteuerten Arm des Tauchroboters nehmen die Forscher Proben. Quelle: MARUM Universität Bremen; ROV QUEST; METEOR Expedition M66/2

Unten links: Mikrobielle Riffe gibt es im anoxischen Bereich des Schwarzen Meeres. Die Riffe sind bis zu sieben Meter hoch und bestehen aus Karbonatausfällungen, die durch mikrobielle Aktivitäten der anaeroben Methanoxidierer (ANME) entstehen. Die Riffe bilden dort sich am Meeresboden, wo Methan aus tiefer liegenden Reservoirs in Form von Gasblasen austritt.

Quelle: MARUM Universität Bremen; ROV QUEST; METEOR Expedition M72/2

Unten rechts: Das Guaymas Becken im Golf von Kalifornien ist ein einzigartiges hydrothermales Ökosystem. Die in tieferen Schichten gebildeten, heißen Fluide steigen hier durch dichte Sedimentschichten auf. Oben am Meeresboden bilden sie Hügel und Türme, die von orangenen und weißen Schwefelbakterienmatten überzogen sind. Die Geräte im Vordergrund sind zur Entnahme von Proben mit dem Tauchboot ALVIN. Quelle: Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI); Guaymas Basin cruise AT15-56, Andreas Teske.