- Presse

- Wenn dem Meeresboden der Atem stockt

Wenn dem Meeresboden der Atem stockt: Zeitweiliger Sauerstoffmangel hat jahrzehntelange Auswirkungen

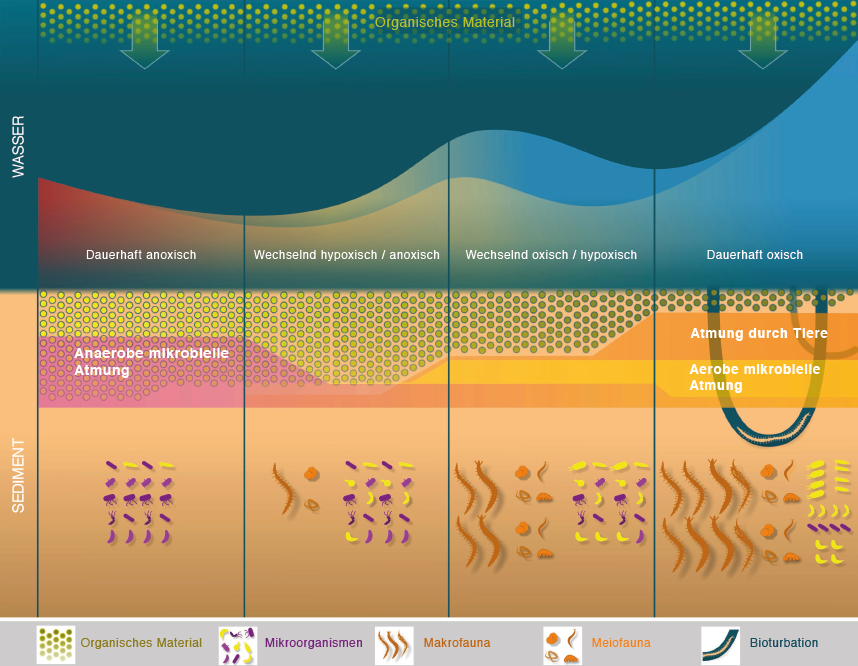

Der Meeresboden spielt eine Schlüsselrolle in den weltweiten Stoffkreisläufen. Die Organismen, die dort leben, verzehren und verarbeiten herabsinkendes organisches Material. Ein kleiner Teil des eintreffenden Materials wird üblicherweise im Boden vergraben. Der Großteil wird von den Bodenbewohnern remineralisiert, also abgebaut und in seine Bestandteile zerlegt, und steht danach dem Ökosystem für neue Biomasseproduktion zur Verfügung. So beeinflusst das Schicksal dieses Materials am Meeresboden maßgeblich die weltweiten Kohlenstoff- und Nährstoffzyklen und in der Folge die Produktivität der Meere und unser Klima.

Kurzer Mangel, lange Wirkung

Welche Organismen am Meeresboden leben und wie aktiv sie sind, hängt maßgeblich davon ab, wie viel Sauerstoff im Meeresboden verfügbar ist. Inwieweit auch kurzfristige Schwankungen des Sauerstoffgehalts die Remineralisierung - und damit die Menge an Kohlenstoff, die vergraben wird - verändern, war lange unklar. Die nun vorliegende Studie einer internationalen

Forschergruppe um Gerdhard Jessen vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie zeigt: Sinkende Sauerstoffwerte im Bodenwasser beeinflussen den Kohlenstoffspeicher im Meeresboden früher und über größere Flächen als bisher angenommen, und das über Jahrzehnte hinweg. Wird der Sauerstoff am Meeresboden knapp, so wird deutlich weniger organisches Material abgebaut und deutlich mehr vergraben. Und was einmal vergraben ist, bleibt auch lange im Untergrund. „Um die Hälfte mehr Material verbleibt im Boden, wenn der Sauerstoff im Bodenwasser immer mal wieder knapp wird“, so Jessen. „Sogar für die Tiere leckere Häppchen wie frisch abgesunkenes Algenmaterial, das eigentlich leicht umzusetzen ist, bleibt dann jahrzehntelang ungenutzt.“

Das Schwarze Meer als natürliches Labor

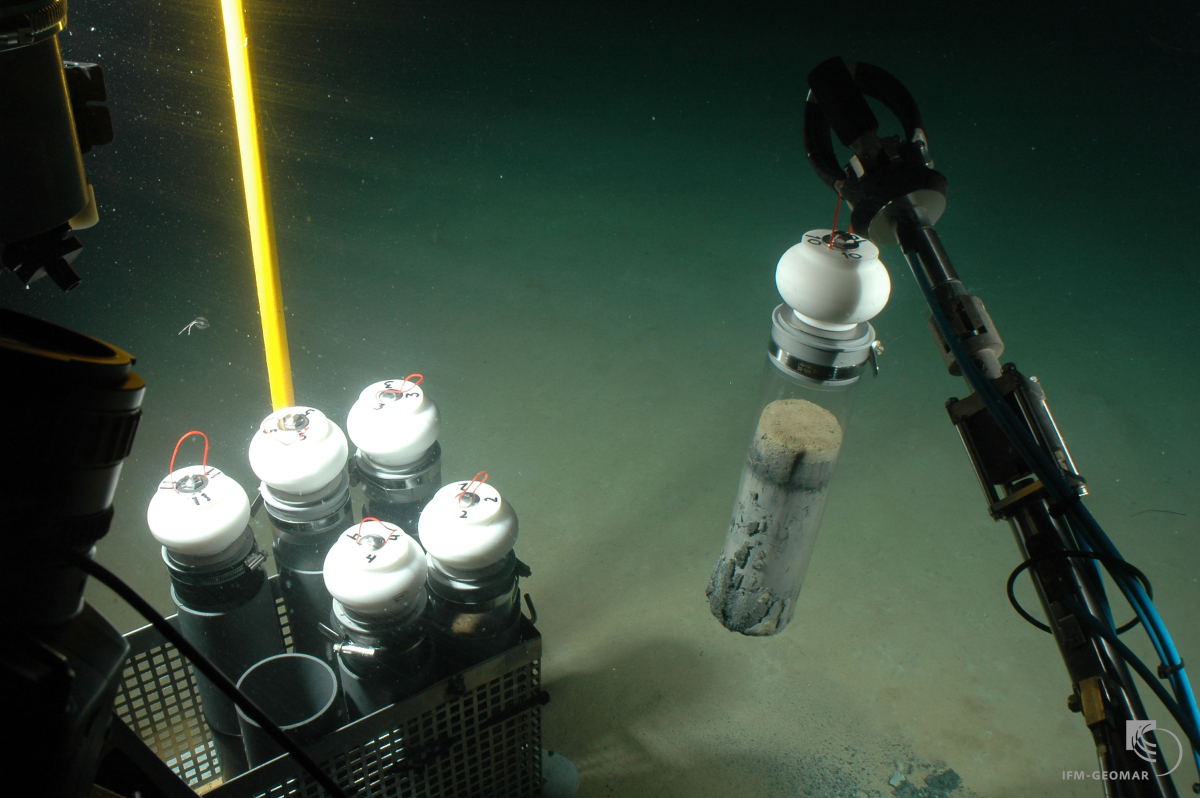

Im Labor sind solche langfristigen und komplexen Prozesse nur schwer nachzuvollziehen. Deswegen untersuchte das internationale Forscherteam im Rahmen des EU FP7 Projektes HYPOX mit dem Forschungsschiff Maria S. Merian das Schwarze Meer, das größte natürliche sauerstofffreie Gewässer der Welt. Dort gibt es durch eine besonders stabile Schichtung des Meeres eine natürliche Abnahme des Sauerstoffs im Bodenwasser, vom gut durchlüfteten Flachwasser über Gebiete mit variablen Sauerstoffbedingungen bis ins sauerstofffreie Tiefenwasser unterhalb von etwa 160 m Wassertiefe. „Wir nutzten den Meeresboden im Schwarzen Meer wie ein natürliches Labor. Dort lässt sich untersuchen, was vielen Bereichen der Weltmeere bevorstehen könnte“, erklärt Jessen.

„Sauerstoffarme Zonen in den Ozeanen nehmen durch menschliche Nährstoffeinträge und Ozeanerwärmung immer weiter zu“, erläutert Antje Boetius, Leiterin der HGF MPG Brückengruppe für Tiefsee-Ökologie und -Technologie und Leiterin der Studie. „Deswegen ist es besonders wichtig, zu verstehen und zu messen, was Sauerstoffarmut für das Leben im Meer und die großen biogeochemischen Kreisläufe bedeutet.“

Doch sie sind dabei dann sehr langsam. So kommt es, dass bei weniger Sauerstoff im Bodenwasser mehr organisches Material vergraben wird. Anaerobe Mikroorganismen, die ohne Sauerstoff beispielsweise durch Fermentation oder Sulfatreduktion ihre Energie gewinnen, übernehmen das Ruder. Sie produzieren dann den giftigen Schwefelwasserstoff, der den Abbau weiter verlangsamt.

„Vom Schwarzen Meer können wir viel lernen“, sagt Boetius, „denn dort kann man die Auswirkungen von Sauerstoffmangel auf das Ökosystem Meer und seine Bedeutung auch für uns Menschen besonders gut erforschen. Solche Untersuchungen sind angesichts des globalen Wandels unverzichtbar, um mögliche Alarmsignale aus den Ozeanen rechtzeitig zu erkennen.“

Hintergrund

(Copyright: G. Jessen, in: Science Advances 2017)

Originalveröffentlichung

Gerdhard L. Jessen, Anna Lichtschlag, Alban Ramette, Silvio Pantoja, Pamela E. Rossel, Carsten J. Schubert, Ulrich Struck, Antje Boetius: Hypoxia causes preservation of labile organic matter and changes seafloor microbial community composition (Black Sea). Science Advances 2017. DOI: 10.1126/sciadv.1601897

Beteiligte Institute

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen

Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven

Universität Concepción, Concepción, Chile

ICBM-MPI Brückengruppe, Universität Oldenburg

Eawag: Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs, Kastanienbaum, Schweiz

Museum für Naturkunde, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, Berlin

Rückfragen bitte an

|

Dr. Gerdhard Jessen E-Mail: gjessen(at)mpi-bremen.de gjessen(at)gmail.com |

Prof. Dr. Antje Boetius Telefon: +49 421 2028 860 E-Mail: aboetius(at)mpi-bremen.de |

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |