- Presse

- Einfluss von Kohlendioxid-Lecks auf den Meeresgrund

Einfluss von Kohlendioxid-Lecks auf den Meeresgrund

Tag für Tag setzen die Menschen fast 100 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre frei. Eine mögliche Maßnahme gegen die stetig steigenden Treibhausgasmengen ist das sogenannte CCS (Carbon capture and storage). Dabei wird das CO2, am besten direkt am Kraftwerk, eingefangen und anschließend tief unten im Boden oder Meeresgrund gelagert. Diese Methode birgt allerdings das Risiko, dass die Lagerstätten undicht werden und CO2 aus dem Boden in die Umwelt entweicht.

Das europäische Forschungsprojekt ECO2, koordiniert vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, widmet sich der Frage, wie Ökosysteme im Meer auf solche CO2-Lecks reagieren. Die Feldstudie einer internationalen ForscherInnengruppe um Massimiliano Molari vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen und Katja Guilini von der Universität Gent in Belgien, nun veröffentlicht in Science Advances, zeigt, wie sich ein solcher CO2-Austritt auf die Bewohner des Meeresbodens und ihren Lebensraum auswirkt.

Deutliche Veränderungen bei Algen, Tieren und Mikroorganismen

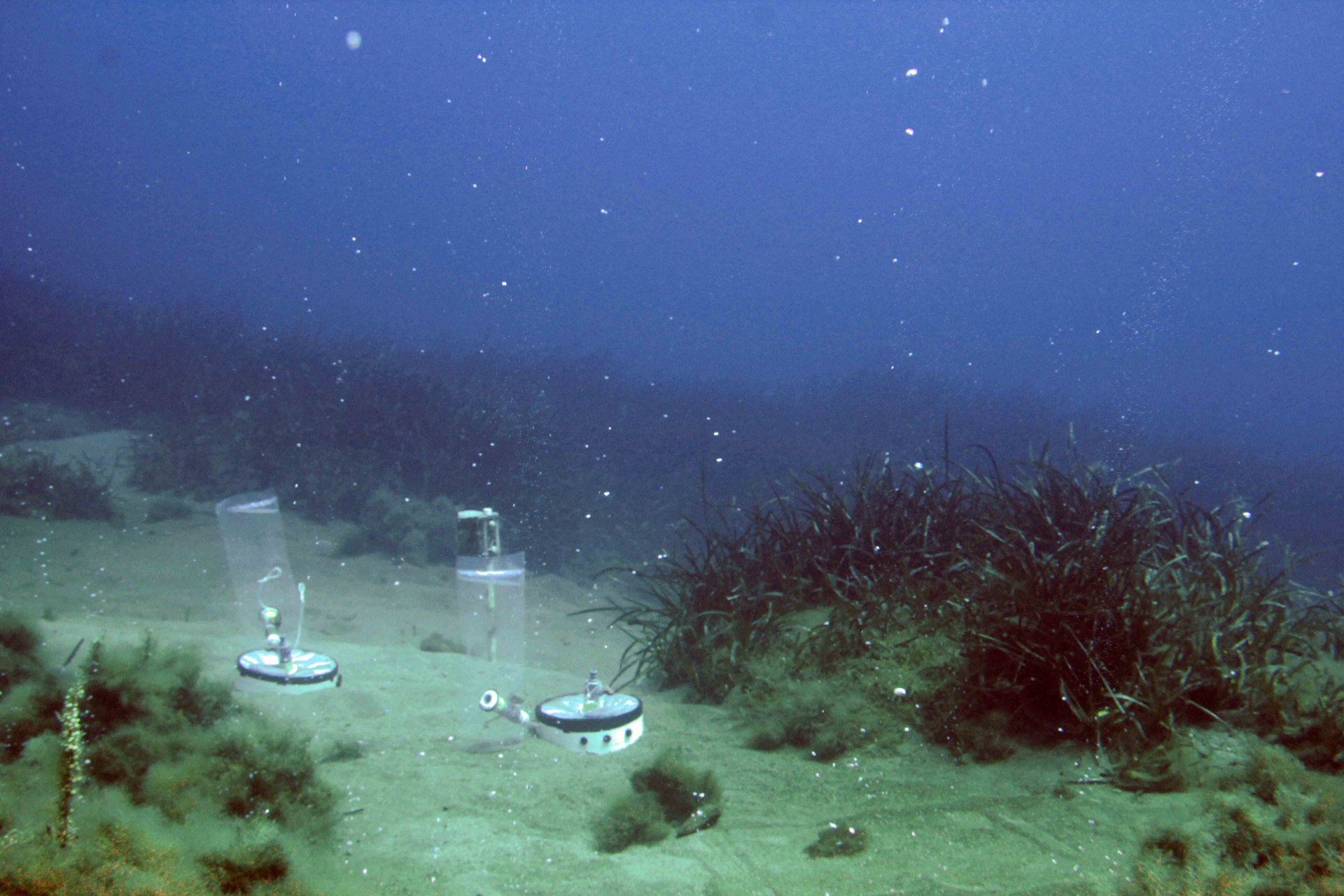

Für ihre Untersuchung besuchten die ForscherInnen natürliche CO2-Quellen im sandigen Meeresboden vor der Küste Siziliens. Sie verglichen das dortige Ökosystem mit Standorten, an denen kein Gas austritt. Zusätzlich versetzten sie Sand zwischen Standorten mit und ohne CO2-Austritten, um zu sehen, wie die Bodenbewohner reagieren und inwieweit sie sich anpassen können. Ihr Fazit: Erhöhte Kohlendioxidwerte verändern das Ökosystem massiv. „Viele der ansässigen Tiere wurden durch das austretende Kohlendioxid vertrieben“, berichtet Massimiliano Molari. „Auch die Funktion des Ökosystems war gestört – und zwar dauerhaft. Selbst ein Jahr, nachdem Sediment von den CO2-Quellen in nicht-beeinflussten Meeresboden versetzt worden war, hatte sich dessen typische Sandbodengemeinschaft dort nicht eingestellt.“

Im Detail berichten die ForscherInnen folgendes:

- Gemeinsam mit den aufsteigenden Gasbläschen werden auch Nährstoffe an die Oberfläche transportiert. Das führte dazu, dass kleinste Algen im Boden um ein Vielfaches besser wuchsen.

- Die kleinen und größeren Tiere (wirbellose Meio- bis Makrofauna), die im Sand zuhause sind, trifft ein CO2-Leck besonders: Ihre Anzahl und Vielfalt nahm bei steigenden CO2-Werten deutlich ab. Die Biomasse der Tiere sank auf ein Fünftel, obwohl durch die vielen kleinen Algen eigentlich mehr Nahrung vorhanden war.

- Die Anzahl der Mikroorganismen im Meeresboden blieb trotz des CO2-Anstiegs gleich, aber ihre Zusammensetzung änderte sich substanziell.

- Die veränderte Lebensgemeinschaft im Sand beeinträchtigt das ganze Ökosystem. Die meisten Bewohner können sich nicht langfristig an die neuen Umweltbedingungen anpassen. Stattdessen besiedeln wenige Arten den Sand, die mit erhöhten CO2-Werten besser klarkommen.

„Ein Leck in einem Kohlenstoffspeicher unter dem Meer verändert grundlegend die Chemie in sandigen Meeresböden und verändert in weiterer Folge die Funktion des ganzen Ökosystems“, fasst Molari zusammen. „Es besteht also ein beträchtliches Risiko, dass ein Kohlendioxid-Leck dem Ökosystem vor Ort schadet. Dennoch können solche Kohlendioxidspeicher global betrachtet die Folgen des Klimawandels mindern.“

Erstmals ein ganzheitlicher Blick

Die nun vorliegende Studie zeigt zum ersten Mal einen „ganzheitlichen“ Blick auf die Auswirkungen steigender CO2-Konzentrationen am Meeresboden. Sie betrachtet sowohl biologische als auch biogeochemische Prozesse und verschiedene Niveaus der Nahrungspyramide von Mikroben bis hin zu großen wirbellosen Tieren.

Schon jetzt gibt es CCS-Anlagen, beispielsweise vor der norwegischen Küste. Innerhalb der Europäischen Union gilt CCS als eine Schlüsseltechnologie zur Verminderung von Treibhausgasemissionen. „Unsere Ergebnisse zeigen deutlich, dass bei der Standortwahl und Planung von Kohlenstoffspeichern unter dem Meeresboden auch ein genauer Blick auf die dortigen Bewohner und ihr Ökosystem geworfen werden muss, um Schäden zu minimieren“, betont Studienleiterin Antje Boetius. „Andererseits gehören zum globalen Meeresschutz auch Maßnahmen gegen die weiterhin hohen CO2-Emissionen.“

Weitere Informationen:

Weiterführende Links:

ECO2 - Projekt: www.eco2-project.eu/home.html

Originalveröffentlichungen:

Massimiliano Molari, Katja Guilini, Christian Lott, Miriam Weber, Dirk de Beer, Stefanie Meyer, Alban Ramette, Gunter Wegener, Frank Wenzhöfer, Daniel Martin, Tamara Cibic, Cinzia De Vittor, Ann Vanreusel, Antje Boetius (2018): CO2 leakage alters biogeochemical and ecological functions of submarine sands. Sci. Adv. 2018. DOI: 10.1126/sciadv.aao2040

Beteiligte Institute:

- HGF-MPG Joint Research Group on Deep Sea Ecology and Technology & Microsensor Group, Max Planck Institute for Marine Microbiology, 28359 Bremen, Germany

- Marine Biology Research Group, Department of Biology, Ghent University, Ghent, Belgium

- HYDRA Institute for Marine Sciences, Elba Field Station, Via del Forno 80, 57034 Campo nell’Elba (LI), Italy

- MARUM - Center for Marine Environmental Sciences, University Bremen, 28359 Bremen, Germany

- HGF-MPG Joint Research Group on Deep Sea Ecology and Technology, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany

- Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB), Consejo Superior de Investiga- ciones Cientificas (CSIC), Blanes, Girona, Catalunya, Spain

- Sezione di Oceanografia, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, I-34151 Trieste, Italy

Rückfragen bitte an:

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |