- Presse

- Pressemeldungen 2019

- Die Mikrobe des Jahres 2019: Die kleinste Kompassnadel der Welt

Die Mikrobe des Jahres 2019: Die kleinste Kompassnadel der Welt

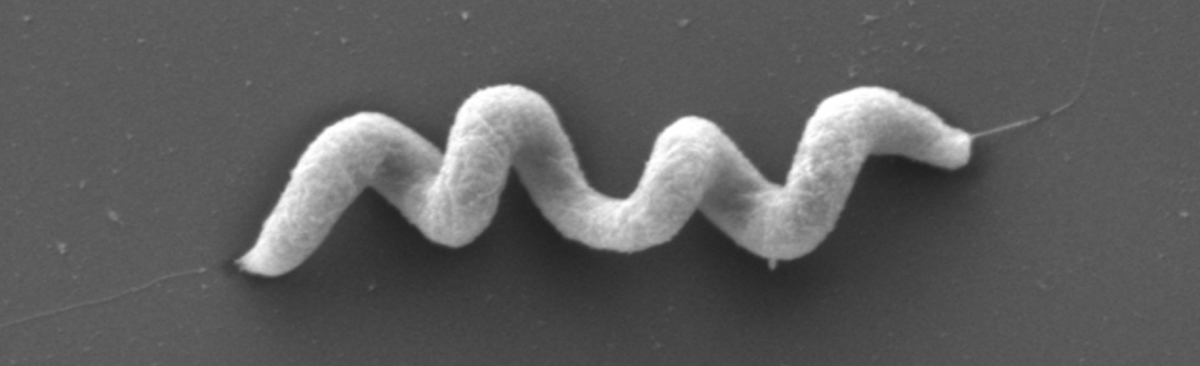

Die Greifswalder Magnetspirale, eine Vertreterin dieser Gattung, heißt eigentlich Magnetospirillum gryphiswaldense. Magnetospirillum hat eine ganz besondere Fähigkeit: Sie besitzt in ihrem Inneren eine winzig kleine Kompassnadel. Die erlaubt es ihr, sich am Magnetfeld der Erde zu orientieren. Diese Fähigkeit nutzt die Mikrobe, gemeinsam mit einem eingebauten Sauerstoffsensor, um sich stets in die Schicht des Schlammes zu begeben, in der sie sich am wohlsten fühlt.

Magnetospirillum am Bremer Max-Planck-Institut

Anfang der sechziger Jahre entdeckte der Italiener Salvatore Bellini die ersten sogenannten magnetotaktischen Bakterien. Doch ihre Erforschung zog sich noch lange hin. Im Jahr 1990 gelang es Dirk Schüler, damals Student in Greifswald, Magnetospirillum aus dem Schlamm eines kleinen Flusses zu isolieren. Das erleichterte die Forschung enorm: Nun konnte man diese Bakterien deutlich besser im Labor untersuchen und bald auch genetisch manipulieren.

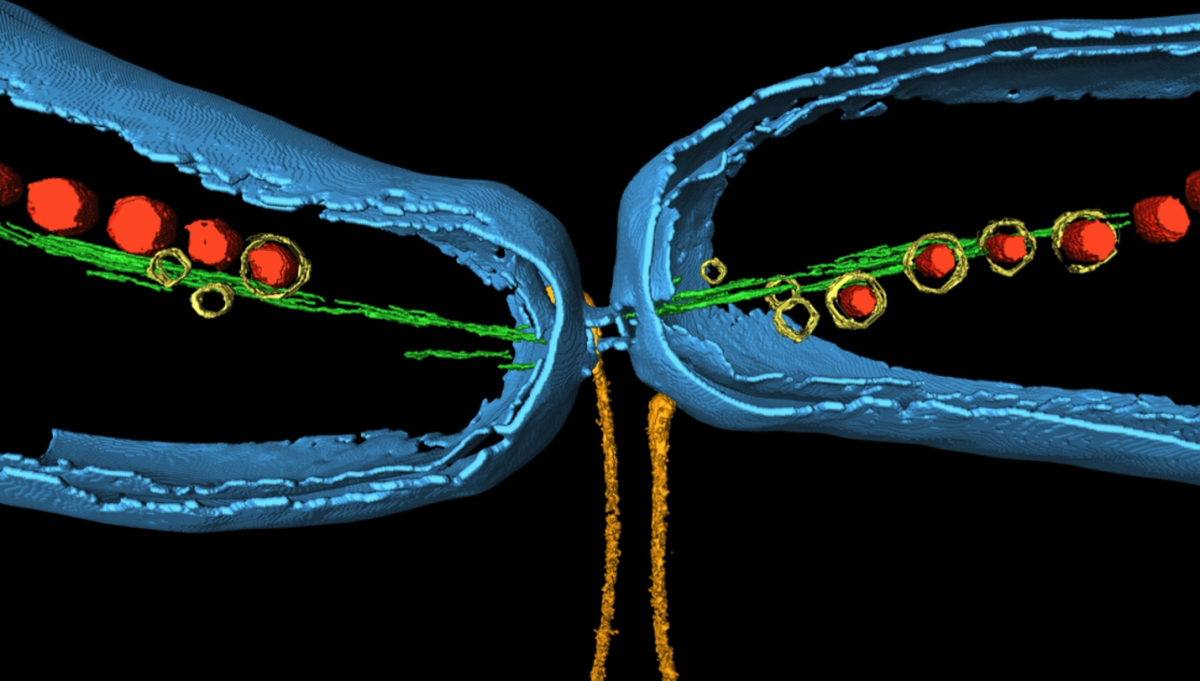

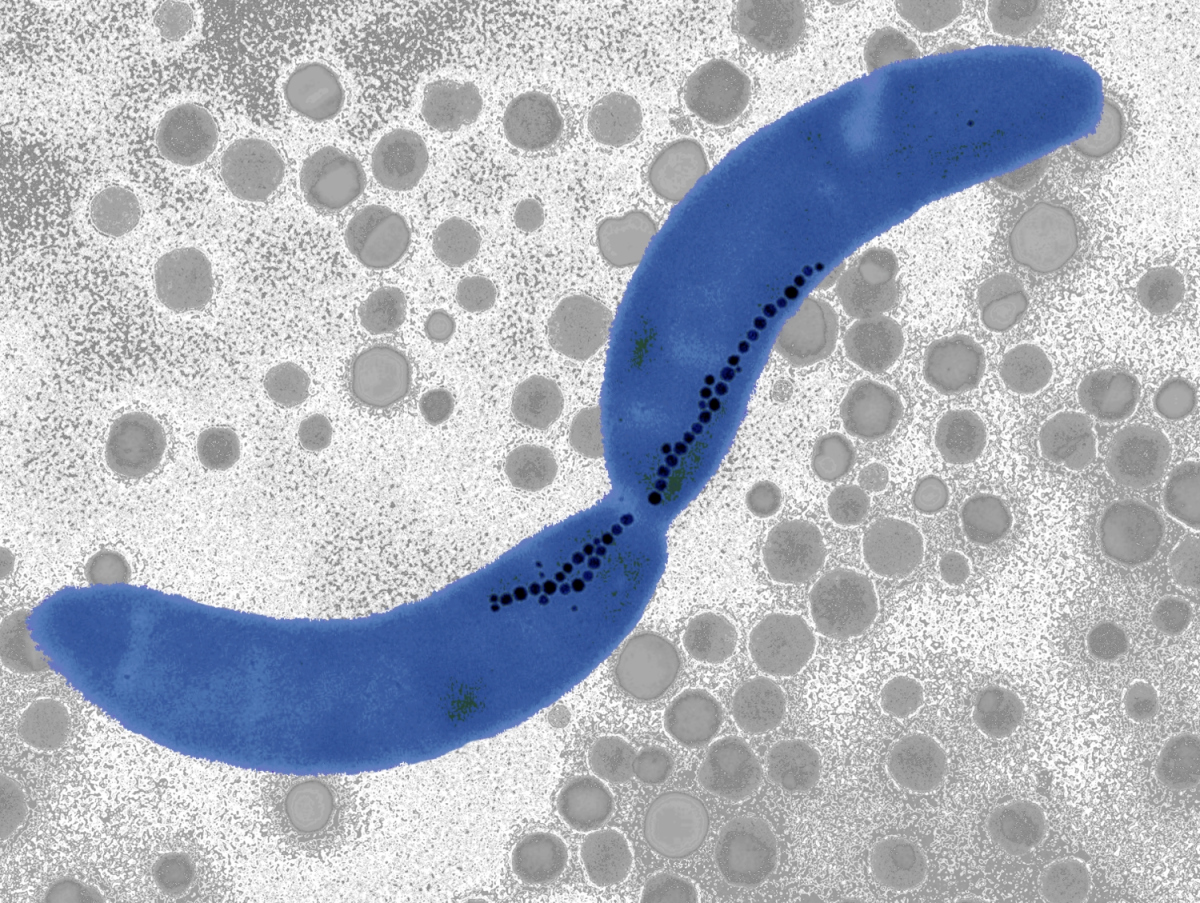

Einige Jahre später kam Schüler nach Bremen ans Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, wo er von 1999 bis ins Jahr 2006 eine Nachwuchsgruppe leitete. Auch hier widmete er sich intensiv der Erforschung der Magnetbakterien. Gemeinsam mit Institutsdirektor Rudolf Amann, dem mittlerweile emeritierten Direktor Friedrich Widdel und anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erforschte er beispielsweise ihre Biodiversität in den Sedimenten von Seen und Küstenmeeren. „Ein weiterer Forschungsschwerpunkt der Arbeitsgruppe Schüler am Bremer Max-Planck-Institut war die Entstehung und Anordnung der Magnetpartikel, der sogenannten Magnetosomen, im Zellinneren von Magnetospirillum“, so Amann.

Für Schüler, der seit 2014 den Lehrstuhl Mikrobiologie an der Universität Bayreuth innehat, war die Zeit in Bremen sehr wichtig. „Durch die dortige Forschungsfreiheit und vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten konnte ich am Max-Planck-Institut wichtige Grundlagen für meine weitere Forschung an Magnetbakterien legen“, erklärt er.

Von Fossilien zu Mikrorobotern

Auch geophysikalisch sind die Magnetbakterien ein spannendes Forschungsobjekt: Sterben die Bakterien, werden die Magnetosomen freigesetzt. Sie bleiben oft im Boden erhalten und verraten als Fossilien einiges darüber, wie sich in früheren Zeiten das Magnetfeld der Erde verändert hat.

Doch nicht nur für ein besseres Naturverständnis ist Magnetospirillum interessant. Zusehends rücken auch biotechnologische Anwendungen ins Zentrum des Interesses. Die winzigen Magnete gleichen sich in Größe und Form aufs Genaueste und sind hoch magnetisiert. Bis heute ist es nicht gelungen, Partikel mit solcher Präzision und solchen Eigenschaften künstlich herzustellen. Sie könnten als Kontrastmittel in der Magnetresonanztomographie (MRT) und anderen biomedizinischen Verfahren dienen. Auch in der Tumorbekämpfung werden Magnetosomen bereits erprobt. Magnetische Mikroben könnten außerdem mit Medikamenten beladen und anschließend gezielt an einen gewünschten Wirkort im Körper gelenkt werden – Mikroroboter als winzige Rettungswagen.

Auch Schülers heutige Forschung, die aktuell durch den renommierten ERC Advanced Grant gefördert wird, zielt unter anderem in biotechnologische Richtung: Er will mit seinen Kolleginnen und Kollegen neue Verfahren entwickeln und erproben, mit denen sich magnetische Eigenschaften auf Organismen übertragen lassen, die solche von Natur aus nicht haben.

Mikrobiologie im Gartenteich

Wollen Sie nun selbst mal einen Blick auf die magnetischen Winzlinge werfen? Das ist gar nicht so schwer: Im Gartenteich oder Tümpel finden sich viele verschiedene Arten: Stäbchen, Kugeln, Spiralen und sogar mehrzellige Zusammenschlüsse. „Mit einem Mikroskop, das mindestens 100fach vergrößert, betrachtet man den Rand eines Schlammtropfens, an den man einen kleinen Stabmagneten hält“, erklärt Schüler. „Die Magnetbakterien schwimmen hartnäckig in eine Richtung und sammeln sich am Tropfenrand des magnetischen Südpols.“ Dreht man den Magneten um, wenden auch die Bakterien. „Wer jemals Bakterien mit einem einfachen Stabmagneten aus Sediment angereicht und mikroskopiert hat, wird den Aha-Effekt nicht vergessen.“

Fanni Aspetsberger

Für weitere Informationen:

Rückfragen bitte an:

Lehrstuhl für Mikrobiologie

Universität Bayreuth

Prof. Dr. Dirk Schüler

Telefon: +49 921 55-2729

[Bitte aktivieren Sie Javascript]

Direktor

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie Bremen

Prof. Dr. Rudolf Amann

Telefon: +49 421 2028-930

[Bitte aktivieren Sie Javascript]

[Bitte aktivieren Sie Javascript]