- Abteilungen

- Abteilung Biogeochemie

- Projekte

Projekte

Die Forschung in der Abteilung Biogeochemie konzentriert sich auf mikrobiologische und geochemische Prozesse, die den Kreislauf bioaktiver Elemente in der Meeresumwelt steuern. Wir verwenden geochemische, mikrobiologische, modellierende und molekulare Techniken, sowie Einzellmessungen, um die Umweltregulierung dieser Prozesse und ihre Auswirkungen auf die globalen biogeochemischen Kreisläufe zu untersuchen.

Unser Ziel ist es, grundlegende Einblicke in mikrobiell vermittelte Prozesse im Ozean zu geben, die sich letztendlich auf die Chemie, Biologie und das Klima des Ozeans auswirken und wichtige Beiträge für Modelle zu liefern, die zur Vorhersage potenzieller künftiger Veränderungen infolge menschlicher Aktivitäten verwendet werden können.

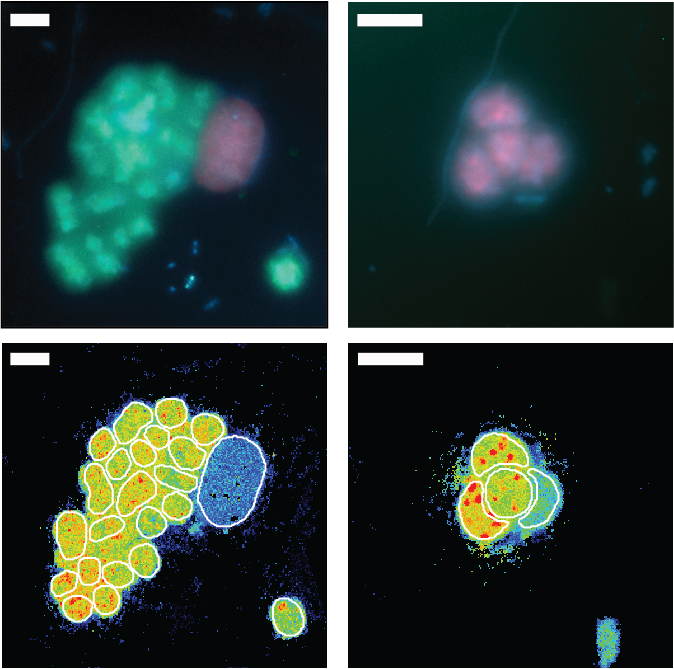

Einzelzell-Umweltmikrobiologie

Die überwiegende Mehrheit der Bakterien in der Umwelt bleibt unkultiviert. Unser Wissen über ihre Physiologie und Stoffwechselkapazität hängt daher stark von Methoden ab, mit denen einzelne Zellen analysiert werden können. Die zuverlässige Identifizierung von zu untersuchenden Populationen in Umweltproben bleibt eine wichtige Voraussetzung für Analysen mit modernen mikroskopischen und spektrometrischen Techniken. Wir entwickeln Markierungs- und Bildgebungsmethoden, die eine korrelative Bildgebung mit Licht-, Ionen-, Laser- und Elektronenmikroskopie ermöglichen, um neue Erkenntnisse über den Beitrag von Mikroorganismen zum Kreislauf biogeochemischer Elemente zu gewinnen.

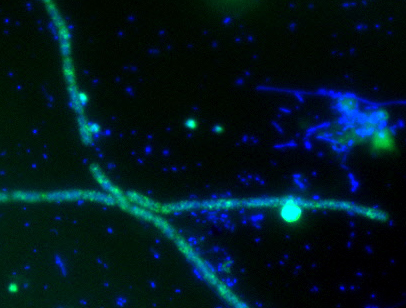

N2 Fixierung

Die mikrobielle Fixierung von N2-Gas in biologisch verfügbarem Ammonium ist die Hauptquelle für Stickstoff im offenen Ozean. Die N2-Fixierung wird nur von einer kleinen, aber vielfältigen Gruppe prokaryotischer Mikroorganismen katalysiert. Im offenen Ozean wird der größte Teil der N2-Fixierung auf größere Populationen kolonialer und heterozystöser Cyanobakterien zurückgeführt. Es gibt jedoch auch andere einzellige N-fixierende Mikroorganismen, und es wird angenommen, dass die Aktivität dieser anderen N2-fixierenden Populationen zum Ausgleich des N-Budgets beiträgt. Wir wissen jedoch wenig über ihre Verbreitung und Aktivität.

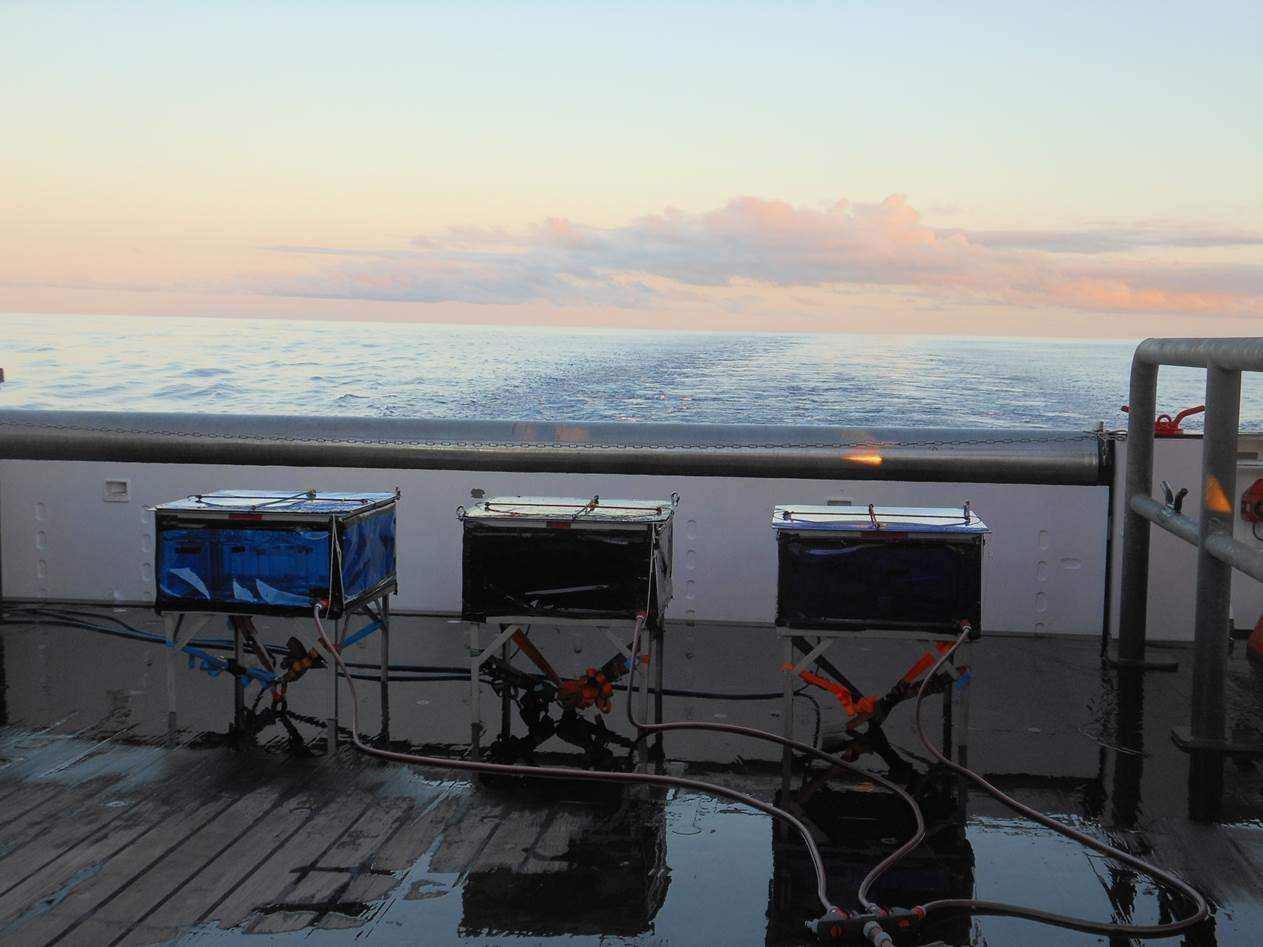

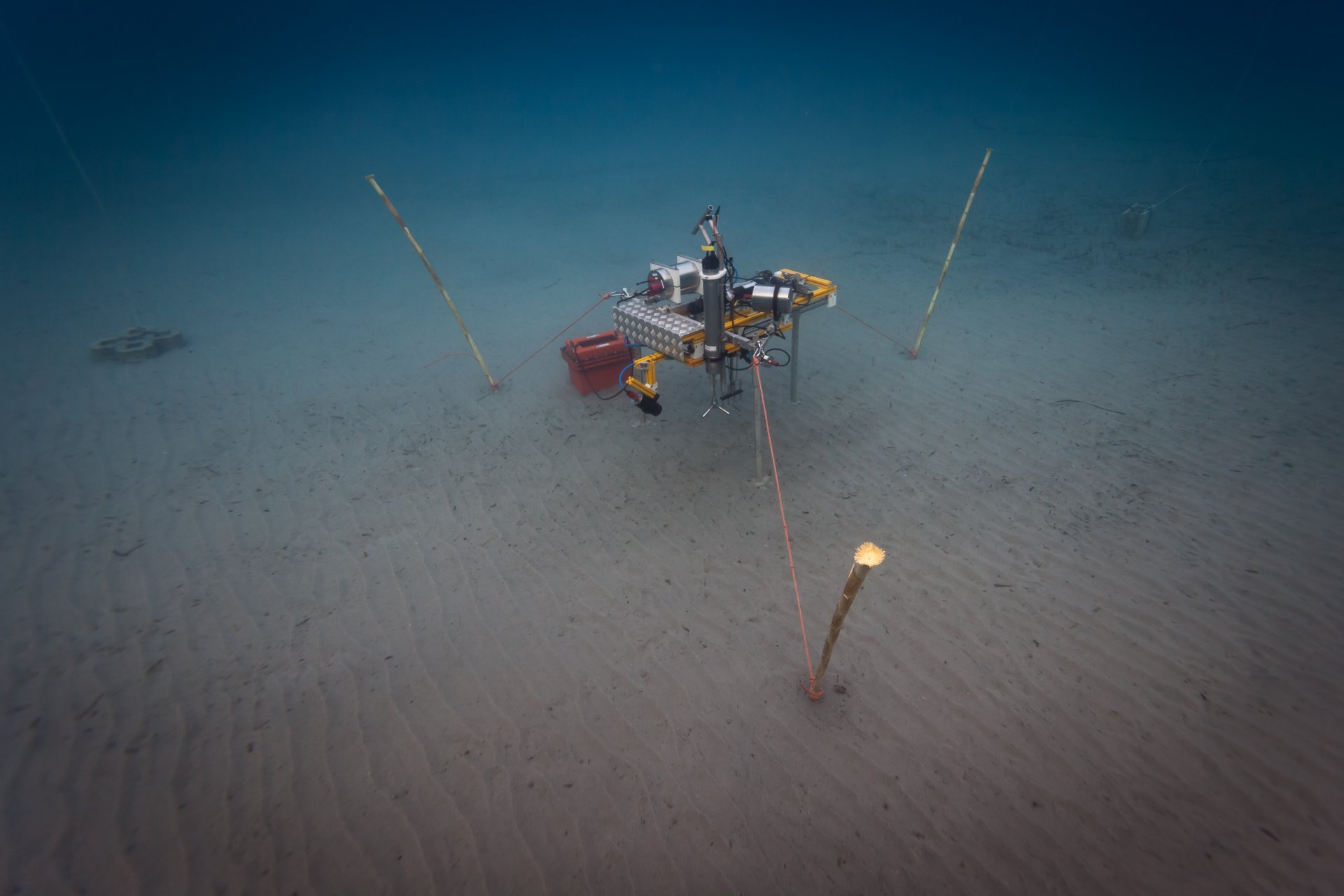

Permeable Sandige Sedimente

Permeable Sedimente dominieren den Meeresboden der Kontinentalschelfe und gehören dennoch zu den am wenigsten untersuchten Lebensräumen in unseren Ozeanen. Permeable Sedimente wirken als Biokatalysator für die Mineralisierung organischer Substanzen und den Stickstoffumsatz, die beide durch einen Porenwasserfluss angetrieben werden. Mit Hilfe eines neuen benthischen Observatoriums und Durchflussreaktoren messen wir die Sauerstoffaufnahme und den Stickstoffverlust sowohl in intertidal- als auch in subtidalen Sedimenten des Wattenmeeres und der Deutschen Bucht.

Verlust von Stickstoff aus Sauerstoffminimumzonen (SMZ)

Weltweit vergößern sich die Sauerstoffminimumzonen (SMZ), und sie sind derzeit für etwa 40% des Stickstoffverlusts aus dem Ozean verantwortlich. Für Jahrzehnte schrieb man den Stickstoffverlust ausschließlich der heterotrophen Denitrifikation zu. Mithilfe der Kombination von molekularen Methoden und Inkubationsexperimenten haben wir gezeigt, dass stattdessen die anaerobe Ammoniumoxidation (Anammox) den wesentlichen Verlust von Stickstoff aus den SMZ vor Namibia, Peru und im Arabischen Meer ausmacht. Allerdings erlauben die suboxischen Bedingungen der SMZ das Auftreten von anaeroben sowie aeroben Prozessen, und trotz ihrer Wichtigkeit, sind Umfang und Wechselwirkungen dieser Prozesse nicht wohl verstanden.

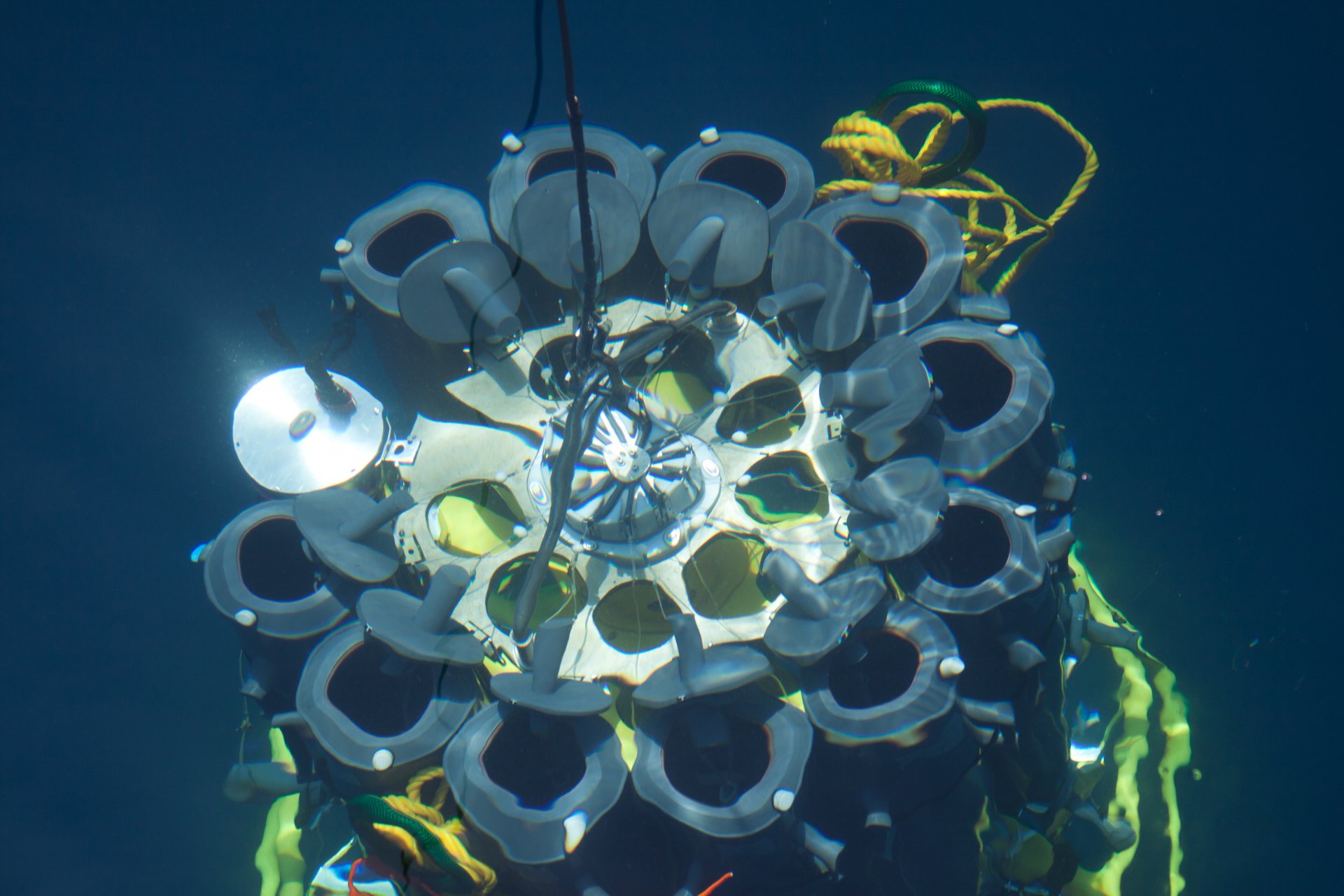

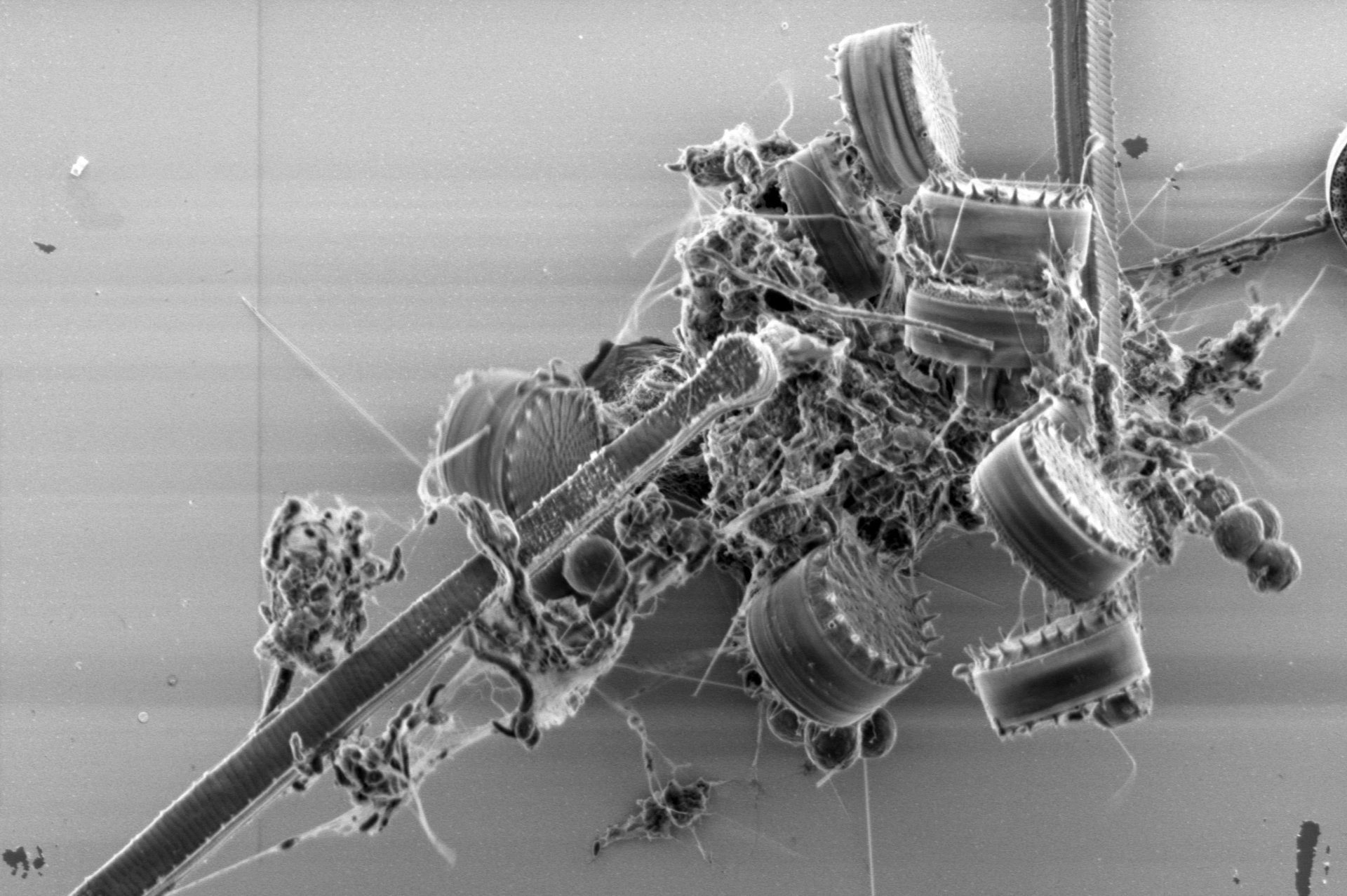

Marine Snow und sinkende Partikel

Das Absinken von Aggregaten und die Remineralisierung kontrollieren den senkrechten Fluss von organischer Materie im Ozean und nehmen direkten Einfluss auf Stoffkreisläufe und Nahrungsnetze. Diese Prozesse stellen einen wichtigen Faktor für die Reaktion des Ozeans auf den Klimawandel dar. Sinkende Meeresaggregate sind der Haupttransporteur von organischem Kohlenstoff aus der Oberfläche in die Tiefsee und sind Hotspots für mikrobiell durchgeführte Prozesse der bioaktiven Stoffkreisläufe. Die Remineralisierung von sinkender, partikulärer organischer Materie (POM) trägt zudem zu der Entstehung von Sauerstoffminimumzonen (SMZ) bei.

Methanoxidation

Obwohl der Ozean den größten Teil der Erdoberfläche bedeckt, sind Methanemissionen des Ozeans verhältnismäßig gering. Im Gegensatz dazu sind aquatische Systeme auf dem Land bedeutende Quellen von Methan, dabei machen Süßwasserseen bis zu 16% aus. Methannutzende Mikroorganismen spielen eine Schlüsselrolle in der Reduzierung von Methanflüssen in oxischen sowie anoxischen aquatischen Systemen. Bakterien und Archaeen besitzen beide die Fähigkeit, Methan zu oxidieren. Es ist bekannt, dass anaerobe Prozesse der Methanoxidation einen sehr wirksamen Methanfilter in Meeresgebieten darstellen. Die ganze Komplexität von Prozessen der Methanentfernung in limnischen Umgebungen ist im Gegensatz dazu nicht bekannt, ebenso wenig wie die methannutzenden Schlüsselfiguren der mikrobiellen Gemeinschaft.

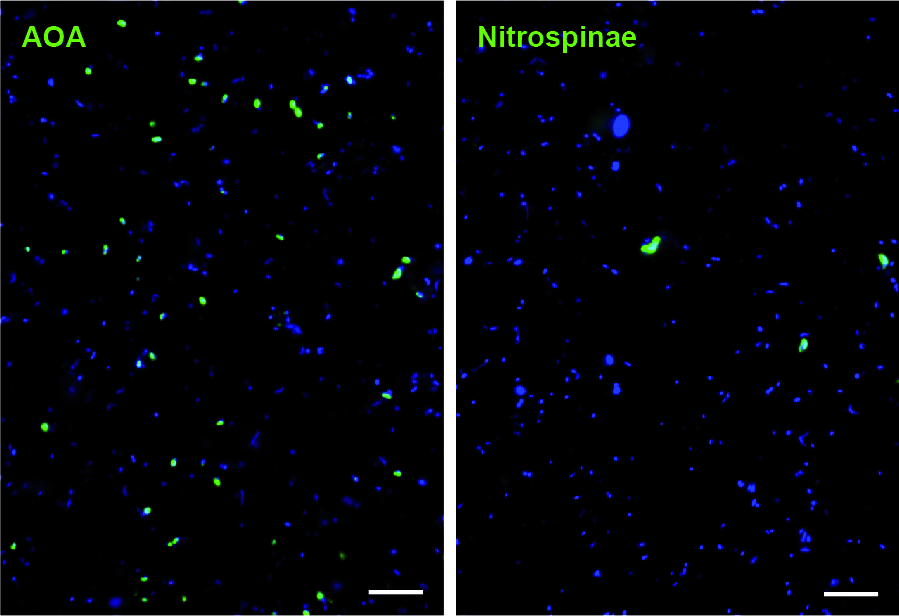

Ammoniak und Nitrit Oxidation

Nitrifikation, die Oxidation von Ammoniak zu Nitrat über Nitrit, ist ein Schlüsselprozess im globalen Stickstoff (N)-Kreislauf, und als Ergebnis der ausgewogenen Ammoniak- und Nitrit-Oxidationsraten ist Nitrat die wichtigste biologisch verfügbare anorganische N-Verbindung im Ozean. Die Ammoniak Oxidation wird von Ammoniak-oxidierenden Archaeen (AOA) ausgeführt, die zu den häufigsten Organismen der Welt gehören, obwohl sie auf den limitierenden Nährstoff Ammonium angewiesen sind. Wir untersuchen, wie metabolische Vielseitigkeit und die Nutzung organischer N-Quellen zum ökologischen Erfolg der AOA beitragen. Das Gegenstück zu den AOA, Nitrit-oxidierende Bakterien des Phylums Nitrospinae, sind dagegen sehr selten. Wir untersuchen, wie Unterschiede in Energieausbeute, Wachstum und Sterblichkeitsrate zwischen AOA und Nitrospinae die Häufigkeit dieser Mikroorganismen im Ozean bestimmen.