- Presse

- Pressemeldungen 2020

- Plastik in der Tiefsee

Plastik in der Tiefsee: Nach einem Vierteljahrhundert noch wie neu

Kunststoffe sind langlebig. Das ist ihr großer Vorteil. Doch wenn sie unkontrolliert in die Umwelt gelangen, wird dieser Vorteil zum Nachteil. Ein natürlicher Abbau, wie bei organischen Stoffen, findet nach heutigen Erkenntnissen nicht statt. Wie lange einzelne Produkte wirklich in der Umwelt verbleiben, kann nur geschätzt werden. Es fehlen entsprechende Langzeitversuche.

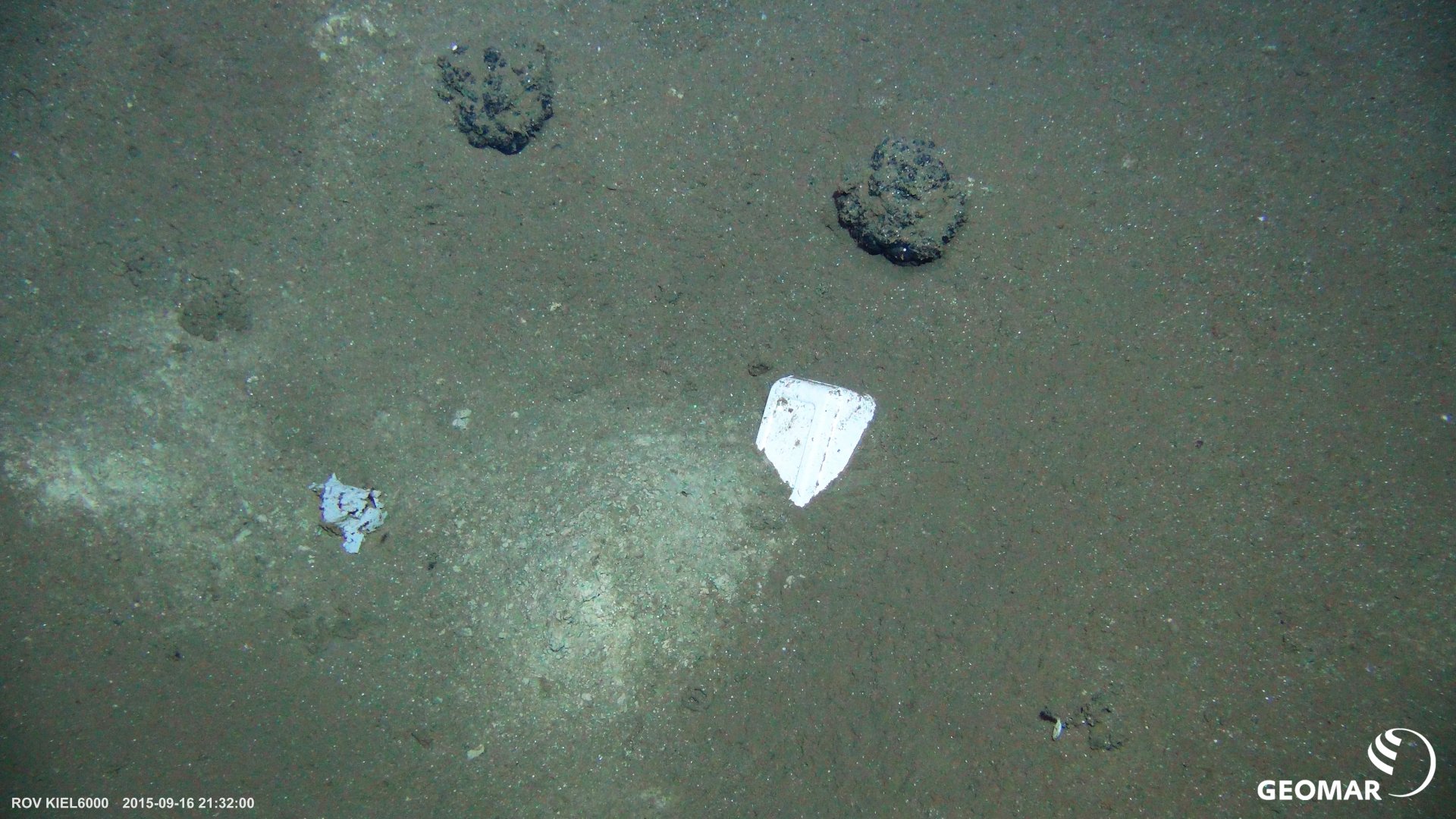

Besonders schwierig ist dies in der nur wenig erforschten Tiefsee. Plastikteile, die zufällig mit Hilfe von Tiefseerobotern oder Tauchbooten gefunden werden, sind kaum datierbar. Forscherinnen und Forscher des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen sowie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel konnten während einer Expedition mit dem deutschen Forschungsschiff SONNE im Jahr 2015 allerdings mehrere Müllteile vom mehr als 4000 Meter tiefen Boden des Ostpazifiks bergen, deren Alter sich mit etwas Detektivarbeit recht genau feststellen ließ. Sie boten erstmals die Gelegenheit für eine Langzeitanalyse des Plastikabbaus in der Tiefsee. Die Studie ist nun im internationalen Fachjournal Scientific Reports erschienen.

Wissenschaftsdetektive am Werk

Das Forschungsteam war eigentlich für ein anderes Langzeitexperiment im sogenannten DISCOL-Gebiet, 440 Seemeilen (815 km) vor der Küste Perus, im Einsatz. Dort hatten deutsche Wissenschaftler 1989 ein Stück Meeresboden umgepflügt, um die Auswirkungen eines potenziellen Abbaus von Manganknollen verstehen zu können. In den Jahren 1992, 1996 und eben 2015 besuchten sie die Stelle erneut, um die Regeneration des Tiefseeökosystems zu untersuchen.

Quasi nebenbei barg der ferngesteuerte Tiefseeroboter ROV KIEL 6000 im Jahr 2015 auch einige Müllteile vom Meeresboden. Darunter war eine Plastiktüte mit einer Cola-Dose, die zu einer Sonderedition anlässlich des Davis-Cups 1988 gehörte. „Die Dose aus Aluminium alleine wäre in der Tiefsee längst korrodiert. Aber sie war so dicht im Inneren der Plastikmülltüte eingewickelt, dass sie sich erhalten hat. Das zeigt auch, dass die Mülltüte das gleiche Alter haben muss“, sagt Dr. Matthias Haeckel vom GEOMAR, damals Projektleiter an Bord und jetzt Mitautor der Studie.

Bei einem zweiten geborgenen Objekt handelte es sich um eine Quark-Packung eines deutschen Herstellers. Die aufgedruckte Adresse zeigt eine fünfstellige Postleitzahl, diese wurden in Deutschland erst 1990 eingeführt. Der Hersteller wurde aber schon 1999 von einer Konkurrenzfirma aufgekauft, womit der Markenname verschwand. Auch hier war der Zeitraum also gut einzugrenzen.

Abbau: Fehlanzeige

„Da das DISCOL-Gebiet nicht in der Nähe wichtiger Schifffahrtsrouten liegt, ließen sich die Plastiktüte und die Quarkverpackung den ersten DISCOL-Expeditionen 1989 und 1992 oder 1996 zuordnen“, sagt Dr. Haeckel.

Immerhin bot sich so die extrem seltene Gelegenheit, datierbare Kunststoffteile aus der Tiefsee zuhause in Laboren genau zu untersuchen. „Dabei zeigte sich, dass weder die Tüte noch die Quarkpackung Zeichen von Fragmentierung oder sogar Abbau in ihre Bestandteile aufwiesen“, sagt der Biochemiker Dr. Stefan Krause vom GEOMAR, Hauptautor der aktuellen Studie, der die Analysen an Land leitete.

Plastik verändert die Zusammensetzung und Funktion von Mikroben

Für die Wissenschaft war auch interessant, dass sich auf den Kunststoffen eine andere Mikroorganismengemeinschaft angesiedelt hatte, als in dem umgebenden Tiefseeboden vorherrscht.Die Mikroben kamen alle auch im Tiefseeboden vor, größere Kunststoffmengen führten lokal aber zu einer Verschiebung im Artenverhältnis.

„Aus mikrobiologischer Sicht sind die Ergebnisse dieser Studie ziemlich aufregend“, fügt Dr. Massimiliano Molari vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie hinzu, der die mikrobielle Gemeinschaft analysierte. „Der Plastikabfall verändert die Umweltbedingungen drastisch. Zum Beispiel verringerte er höchstwahrscheinlich den Sauerstofffluss und schuf damit bessere Bedingungen für Bakterien, die steile Redoxgradienten benötigen. Darüber hinaus dominieren so genannte Chemolithotrophe die anorganische Substrate zur Energiegewinnung nutzen, die Mikrobengemeinschaft auf dem Plastik. Somit wirkt sich die Ablagerung von Plastik lokal nicht nur auf die mikrobielle Vielfalt und Gemeinschaftsstruktur aus, sondern auch auf die mikrobiellen Funktionen und deren Einfluss auf die Umgebung.“

Uns selbst an die Nase fassen und daraus lernen

Insgesamt bietet die Studie erstmals einen wissenschaftlich fundierten Anhaltspunkt für das Schicksal von Plastik auf dem Tiefseeboden. Gleichzeitig sind die Funde für uns alle ein deutlicher Hinweis, die Einhaltung von Vorschriften bezüglich von Müll an Bord noch genauer zu beachten. „Zum Glück hat sich die Mentalität seit den 1990er Jahren deutlich gewandelt. Sowohl die Crews der Schiffe als auch die eingeschifften Forschungsteams achten sehr genau darauf, dass kein Müll mehr über Bord geht“, sagt Dr. Haeckel.

Originalveröffentlichung

Krause, S., M. Molari, E.V. Gorb, S.N. Gorb, E. Kossel, M. Haeckel (2020): Persistence of plastic debris and its colonization by bacterial communities after two decades on the abyssal seafloor. Scientific Reports, www.nature.com/articles/s41598-020-66361-7

Beteiligte Institutionen

GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Meeresforschung, Kiel, Deutschland

Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen, Deutschland

Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Deutschland

Rückfragen bitte an:

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |