- Presse

- Manganknollen als Brutstätte für Tiefseekraken

Manganknollen als Brutstätte für Tiefseekraken

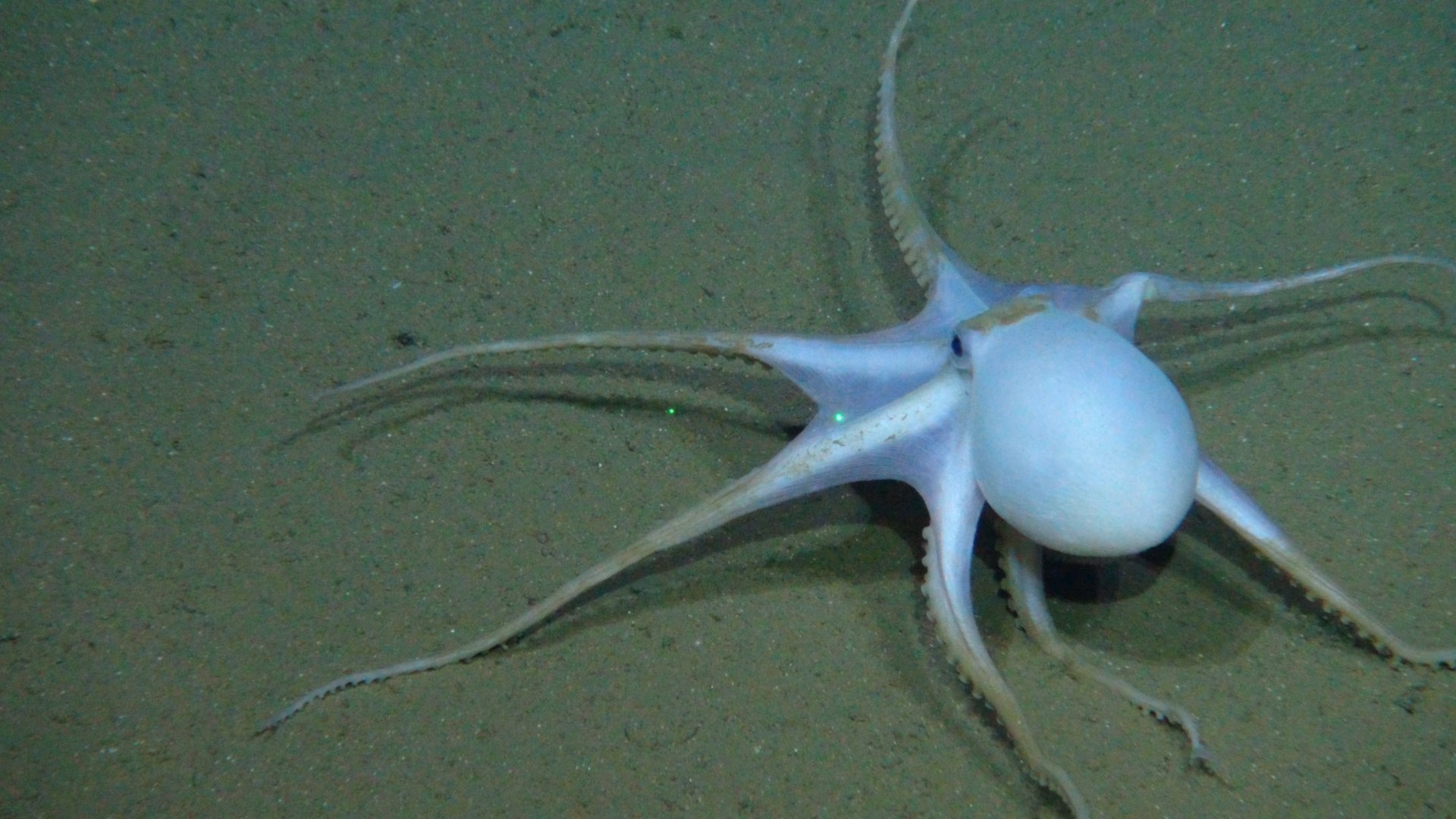

Kennen Sie Casper? Im Februar dieses Jahres avancierte der Tiefseekrake (Octopoda, Untergruppe: Incirrina) innerhalb weniger Tage zum Star in den Sozialen Medien. Der US-amerikanische Tauchro-boter Deep Discovery hatte den etwa zehn Zentimeter kleinen Meeresbewohner vor der hawaiiani-schen Necker-Insel in einer Tiefe von 4290 Metern aufgespürt, ihn aus nächster Nähe gefilmt und den Clip direkt veröffentlicht.

Die Webgemeinde gab dem nahezu durchsichtigen Kraken dann den Namen Casper, in Anlehnung an das bekannte Trickfilm-Gespenst. Das Video wurde hunderttausend-fach geschaut – doch erst jetzt berichten die Forscher im Fachmagazin Current Biology, welch weit-reichendes Wissen über das Leben in der Tiefsee und über die ökologische Bedeutung von Manganknollen sie Casper und 28 weiteren Tiefseekraken entlocken konnten.

Tiefenrekord: Kraken bewachen ihr Gelege in mehr als 4000 Metern Tiefe

Caspers Auftritt vor der Kamera in einer Tiefe von 4290 Metern stellt bis heute die größte Tiefe dar, in der flossenlose Kraken jemals beobachtet wurden. Ein halbes Jahr zuvor hatten Forscher des Alf-red-Wegener-Institutes, des GEOMAR, des Max-Planck-Institutes für Marine Mikrobiologie und des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) im Peru-Becken im südöstlichen Pazifik wei-tere Tiere bislang unbekannter Krakenarten in einer Tiefe von 4120 bis 4197 Metern gefilmt und fotografiert. Die Aufnahmen der verwandten Arten gelangen mit dem Tauchroboter Kiel6000 und einem geschleppten Kamerasystem. „Bis zu diesen Beobachtungen waren wir davon ausgegangen, dass diese Kraken nur bis in eine Tiefe von 2600 Metern vorkommen. Die jetzt entdeckten Arten aber besiedeln viel größere Tiefen“, sagt Erstautor Dr. Autun Purser vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeres-forschung (AWI).

Ohne Manganknollen finden die Kraken keinen Laichplatz

Zwei der Kraken bewachten gerade ihr Gelege, als die Forscher ihre Kameras auf sie richteten. „Diese Tiere hatten ihre Eier in einer Tiefe von 4000 Metern an die Stängel abgestorbener Schwämme ge-heftet, welche wiederum auf Manganknollen gewachsen waren. Die Knollen dienten den Schwäm-men als einziger Ankerpunkt auf dem sonst sehr schlammigen Untergrund. Das heißt, ohne die Man-ganknollen hätten die Schwämme an dieser Stelle nicht leben können und ohne Schwämme hätten die Kraken keinen Platz für ihr Gelege gefunden“, erzählt der AWI-Wissenschaftler.

Hinzukommt: Auch Kraken ohne Brut suchen die Nähe der Manganknollen und felsartigen Vorsprün-ge. „Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass die Tiere den Meeresboden rund um die Knollen gereinigt haben. Dieser Eindruck entsteht vermutlich, weil die Tiere bei der Futtersuche mit ihren Armen im Sediment wühlen“, berichtet Co-Autor Henk-Jan Hoving vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.

Dass Tiefseebewohner wie die Kraken Manganknollen in ihrem Lebensraum brauchen, zeigt das so-genannte DISCOL-Experiment aus den späten 1980er Jahren. Damals hatten deutsche Forscher eben-falls im Peru-Becken durch Pflügen des Meeresbodens Manganknollen entfernt. In den Folgejahren beobachteten sie dann, welche Folgen dieser menschliche Eingriff für die Lebensgemeinschaft der Tiefsee hatte. Die Wissenschaftler der Expedition mit dem Forschungsschiff Sonne waren nun nach 26 Jahren noch einmal an die Stelle des DISCOL-Experimentes zurückgekehrt. Ihr Fazit: „Die Entnah-me der Manganknollen führte damals dazu, dass die Gemeinschaft der fest am Boden siedelnden Tiere, zu der auch Schwämme gehören, fast vollständig zusammengebrochen ist. Auch nach 26 Jah-ren haben sich die Bestände ganzer Tiergruppen nicht erholt“, berichten die Autoren in der neuen Studie.

„Unsere neuen Beobachtungen zeigen, dass wir das Verhalten und die speziellen Anpassungen von Tiefseetieren an ihren Lebensraum kennen müssen, um nachhaltige Schutz- und Nutzkonzepte auf-zustellen“, sagt AWI-Forscherin Antje Boetius, Leiterin der Sonne-Expedition in das Peru-Becken.

Kraken bewachen ihre Brut vermutlich viele Jahre lang

Sie stuft Casper und seine Artgenossen aus dem Peru-Becken als „besonders gefährdet“ ein – unter anderem deshalb, weil die Tiefseekraken nur sehr wenige Eier legen und außergewöhnlich lange Reproduktionszyklen haben. Forschungsergebnisse zeigen, dass der Nachwuchs von Kraken, die bei einer Wassertemperatur von drei Grad Celsius laichen, erst vier Jahre nach der Eiablage schlüpft. Am Grund des Peru-Beckens aber beträgt die Wassertemperatur gerade mal 1,5 Grad Celsius. „Wir ver-muten deshalb, dass die Krakenembryos hier viele Jahre benötigen, um sich vollständig zu entwi-ckeln“, so Antje Boetius. Störungen während dieser so wichtigen Zeit hätten mit großer Wahrschein-lichkeit schwerwiegende Folgen für den Krakennachwuchs.

Die in der aktuellen Studie vorgestellten Beobachtungsdaten stammen aus mehreren Expeditionen. Die Aufnahmen aus dem Peru-Becken wurden im Herbst 2015 während einer Fahrt des deutschen Forschungsschiffes Sonne gemacht. Die Tauchgänge des Roboters Deep Discovery an der hawaiiani-schen Necker-Insel gehörten zu einer Expedition des US-amerikanischen Forschungsschiffes Okeanos Explorer und fanden im Februar 2016 statt. Weitere Beobachtungen wurden während einer Fahrt des Forschungsschiffes Kilo Moana im Jahr 2011 gemacht.

Die Forschungsarbeiten wurden finanziert durch das EU-Projekt „Managing Impacts of Deep-seA reSource exploitation (MIDAS)“. Die Arbeiten von Bord des Forschungsschiffes Sonne ermöglichte das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Projektes „Mining Impact of the Joint Programming Initative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPIO)“.

Quelle "ROV-Team, GEOMAR" und Fotomaterial hier: http://multimedia.awi.de/medien/pincollection.jspx?collectionName=%7Bccd28eb5-c63c-2744-ad3d-71bd2c3af630%7D#1481814015981_4

Hinweise für Redaktionen:

Die Studie erscheint unter folgendem Titel im Fachjournal Current Biology:

•Autun Purser, Yann Marcon, Henk-Jan T. Hoving, Michael Veccione, Uwe Piatkowski, Deborah Eason, Hartmut Bluhm, Antje Boetius: Association of deep-sea incirrate octopods with mangan crusts and nodule fields in the Pacific Ocean, Current Biology, December 2016; doi:

Fotos und sehr attraktives Videomaterial finden Sie in der Online-Version dieser Pressemitteilung unter: http://multimedia.awi.de/medien/pincollection.jspx?collectionName=%7Bccd28eb5-c63c-2744-ad3d-71bd2c3af630%7D#1481814015981_4

Ihre wissenschaftlichen Ansprechpartner am Alfred-Wegener-Institut sind:

Dr. Autun Purser (Tel: +49 (0)471 4831 - 1740; E-Mail: autun.purser![]() awi.de)

awi.de)

Prof. Dr. Antje Boetius (Tel: +49 (0)471 4831 - 2269; E-Mail: Antje.Boetius![]() awi.de)

awi.de)

Ihre Ansprechpartnerin in der Abteilung Kommunikation und Medien ist Sina Löschke (Tel: +49 (0)471 4831 - 2008; E-Mail: medien![]() awi.de).

awi.de).

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Pressereferentin

MPI für Marine Mikrobiologie

Celsiusstr. 1

D-28359 Bremen

|

Raum: |

1345 |

|

Telefon: |